Bernissart : jalon en paléontologie

De 1878 à 1881, une trentaine de squelettes d'iguanodons sont mis au jour dans le village minier belge de Bernissart. Un télégramme enthousiaste adressé au Muséum d'histoire naturelle marque le début d'une aventure paléontologique.

Bernissart. Un village de la province belge du Hainaut, à deux pas de la frontière française. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la région est prospère : c'est le plus important bassin houiller d'Europe. La Société Anonyme des Charbonnages de Bernissart a creusé trois puits : avec ses 422 mètres le puits Sainte-Barbe estle plus profond.

Nous sommes le jeudi 28 février 1878. Les mineurs Jules Créteur et Alphonse Blanchart creusent une galerie exploratoire à 322 mètres de profondeur, mais doivent s'arrêter : à environ 250 mètres à l'est du puits Sainte-Barbe, ils rencontrent des décombres effondrés. Le chef-porion prévient immédiatement l'ingénieur Léon Latinis ainsi que Gustave Fagès, directeur du charbonnagede Bernissart. Le lendemain, Fagès, Latinis et le chef-porion descendent pour constater la situation. Lesveines de charbon sont mélangées à des blocs de grès. Les mineurs ont rencontré à cet endroit un « cran » vertical. Les mineurs du Hainaut connaissent bien cette structure géologique : un affaissement parfois large de plusieurs dizaines de mètres, généralement rempli d'argile et ne contenant pas de charbon. Il est donc d'une grande importance commerciale pour les exploitants de mines de connaître la taille de ces masses d'argile et la manière dont elles perturbent les couches de charbon.

Dès 1870, deux géologues, dont François-Léopold Cornet, ont émis l'hypothèse que ces puits naturels étaient des effondrements cylindriques, formés par la dissolution de poched d’anhydrite en profondeur. Le toit des grandes cavités de dissolution ainsi créées ne pouvait plus supporter le poids des couches supérieures et s'effondrait. C'est ainsi que l'on obtient des fosses verticales remplies de dépôts plus jeunes à travers les veines de charbon. Les mineurs Jules Créteur et Alphonse Blanchard sont chargés de creuser une galerie d'essai à travers le « cran ».

Côte d'Adam

Le 1er avril, les mineurs atteignent des couches moins perturbées. Latinis pense qu'ils sont à nouveau dans les terrains houillers. Le vendredi 5 avril, Fagès et Latinis descendent à nouveau dans le puits Sainte- pour évaluer la situation. Dans les parois de la galerie, ils trouvent des fossiles qui, selon Latinis, sont des branches d'arbres et, selon Fagès, des ossements de grands animaux. Fagès décide de suspendre temporairement les travaux.

Plus tard, une analyse détaillée des documents disponibles montrera que les mineurs avaient déjà pénétré à environ 6 mètres de profondeur dans les couches fossilifères lorsque Fagès et Latinis ont remarqué les fossiles. Il est probable que les deux mineurs aient détruit une grande partie du premier squelette d'iguanodon découvert au début du mois d'avril.

Vendredi soir 5 avril, les notables de Bernissart se réunissent à l'Hôtel de la Gare (ou au Café Dubruille). Léon Latinis affirme avec force que les fossiles du puits de Sainte-Barbe sont des morceaux de bois. Gustave Fagès affirme avoir découvert la « côte du père Adam ». Sur la table sont posés les objets litigieux. Le médecin du village, qui travaille aussi pour la mine, est arbitre. Il jette un morceau dans le feu et il brûle. Ce sont donc des os : Fagès a raison ! Même si cette scène est mentionnée par écrit, elle ressemble à une Image d’Epinal. On ne comprend toujours pas pourquoi les os brûleraient mieux que le bois fossile !

Autre anecdote : lorsque Créteur a découvert les premiers os, tous les mineurs auraient été persuadés que les troncs d'arbre étaient remplis d'or. En effet, les os regorgent de pyrite, un minéral qui brille comme de l'or. Bien que Louis-François De Pauw mentionne cette histoire, aucun document de l'époque de la découverte ne la corrobore. Mais la légende perdure...

Le dimanche 7 avril, Fagès envoie des Latinis avec des ossements au géologue François-Léopold Cornet à Cuesmes, pour lui demander son avis sur leur origine. Malheureusement, Cornet est absent et Latinis laisse les os chez lui. Jules, le fils de Cornet, doit dire à son père qu'ils proviennent du puits Sainte-Barbe de Bernissart. Le lendemain, lundi 8 avril, Cornet vient voir Fagès à Bernissart, mais Fagès est à la mine ce jour-là. Le 10 avril, Cornet envoie quelques fossiles laissés par Latinis - dont une dent - à Pierre-Joseph Van Beneden, l'un des zoologistes les plus réputés de Belgique. Ce professeur à l'université de Louvain est un fin connaisseur de l'anatomie comparée et de la paléontologie des vertébrés. Depuis 20 ans, Van Beneden étudie les baleines fossiles découvertes dans la région d'Anvers et conservées au Musée royal d'histoire naturelle de Belgique (devenu l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique).

Lorsque les ossements ont été découverts,

ils étaient regorgeaient de pyrite. Selon la légende les mineurs parlaient de troncs d'arbres pleins d'or.

Envoyez Depauw ! Urgent !

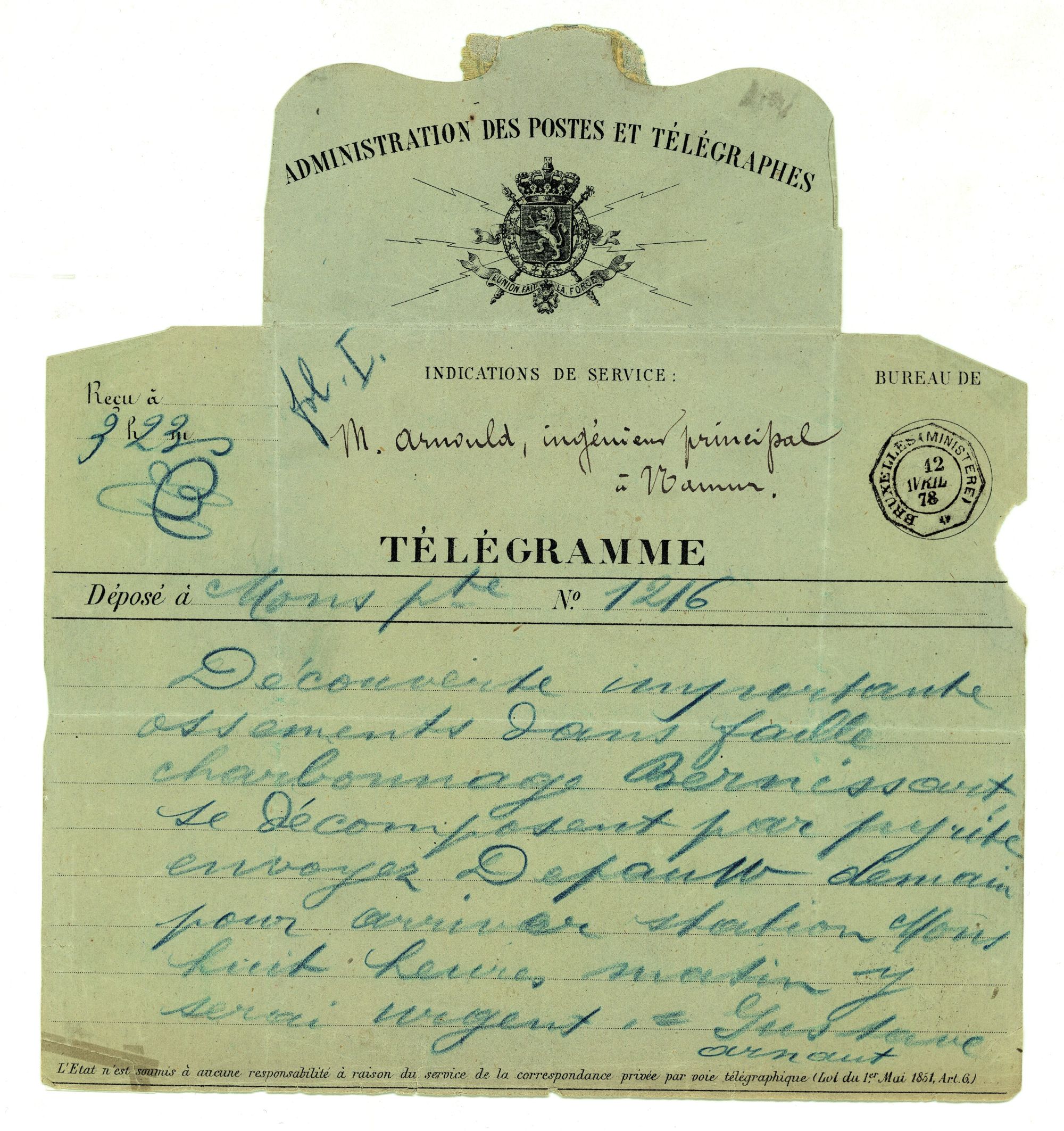

De son côté, Fagès se rend à Mons le 12 avril pour informer Gustave Arnould, ingénieur en chef des Mines, de la découverte. Ce dernier envoie aussitôt un télégramme à Edouard Dupont, directeur du Muséum d'histoire naturelle : « Importante découverte ossements dans fracture mine de charbon Bernissart désagrégé par pyrite envoyer Depauw (sic) demain pour arriver gare Mons huit heures du matin sera là d'urgence. Gustave Arnaut (sic) »

Louis-François De Pauw est superviseur dans les ateliers du Musée d'histoire naturelle. C'est un préparateur exceptionnellement ingénieux et expérimenté : il a par exemple assisté Van Beneden dans ses recherches sur les baleines d'Anvers et a assemblé le squelette du Mammouth de Lier, le tout premier mammouth exposé en Europe occidentale.

Le samedi 13 avril, De Pauw, Arnould, Fagès et Latinis descendent dans le puits de Sainte-Barbara. Ils trouvent rapidement de nouveaux ossements et découvrent même une jambe entière. Ils les font remonter sur un brancard de fortune, mais à l'air libre, les os se désagrègent rapidement. De Pauw comprend parfaitement ce qui se passe : les os contiennent beaucoup de pyrite, qui s'oxyde dès qu'elle entre en contact avec l'air et fait littéralement exploser la jambe qui l'entoure. Sûr de lui, il fait une proposition à Fagès : si la société minière fait don des fossiles à l'Etat belge, et de facto au Muséum d'histoire naturelle, il supervisera l'excavation et la préparation des ossements et veillera à leur excellente conservation.

Le conseil d'administration de la Société Anonyme des Charbonnages de Bernissart approuve cette proposition et en informe le ministre de l'Intérieur Charles Delcour et le directeur du musée Edouard Dupont. Le 16 avril, Dupont écrit à Fagès et Arnould pour les remercier chaleureusement des mesures prises. Il les assure également que De Pauw et les autres employés du Muséum d'histoire naturelle collaboreront pleinement à la fouille des fossiles. Dupont précise toutefois qu'ils ne peuvent pas commencer les recherches tout de suite car les gens du musée préparent l'Exposition Universelle de Paris. Dupont écrit également une lettre à Cornet pour lui demander d'étudier la stratigraphie du site de Bernissart. Le 18 avril, Latinis coordonne le transport à Bruxelles de 11 caisses contenant les fossiles excavés à Bernissart depuis le 5 avril.

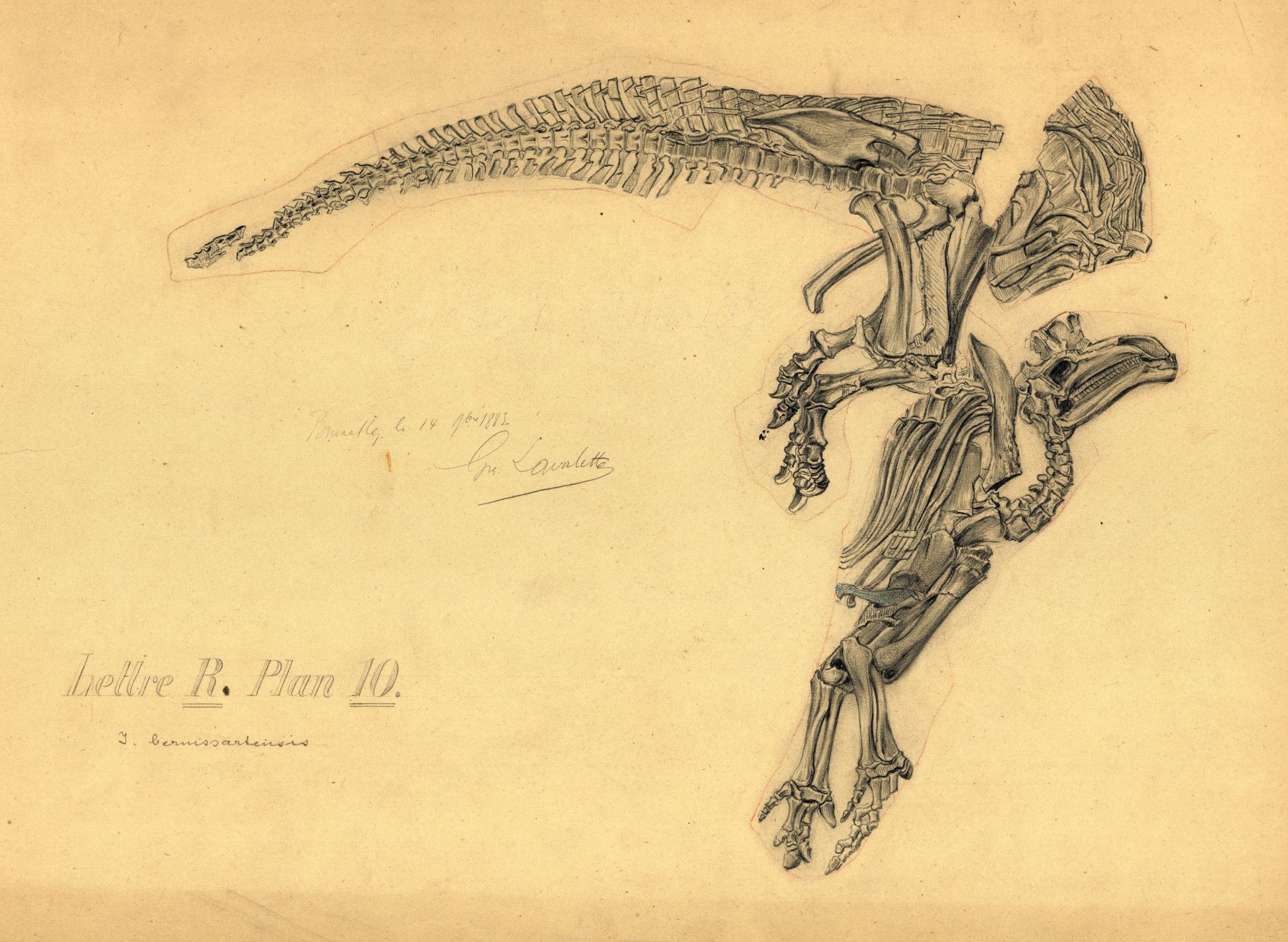

C'est Van Beneden qui, lors d'une séance de l'Académie royale de Belgique le 7 mai 1878, proclame officiellement et publiquement pour la première fois que des ossements de reptiles fossiles géants ont été découverts à Bernissart. Il conclut son annonce : « M. Latinis, ingénieur des houillères de Bernissart, licencié à Louvain depuis six ou sept ans, a fait une belle découverte dans cette couche de lignite ; il a trouvé une grande quantité d'ossements provenant de reptiles géants, malheureusement écrasés et effroyablement mal conservés. Pour l'instant, il est difficile de dire le nom des reptiles qui ont donné naissance à cet amas d'ossements, mais quelques dents à l'émail bien conservé nous font soupçonner qu'elles appartiennent à l'Iguanodon. Les recherches, que nous entendons poursuivre avec soin, devraient permettre de clarifier la question paléontologique et, par conséquent, de déterminer l'âge des couches dans lesquelles ces ossements ont été conservés. »

Cornet est dans l’assemblée lors de cette annonce. Dupont, également membre de l’Académie royale de Belgique, est par contre absent ce jour-là…. La question de savoir qui peut se revendiquer comme le découvreur de ce jalon en paléontologie – les mineurs, l’ingénieur, le directeur de la mine ou le professeur ? – dégénérera en une lutte acharnée...

Les Iguanodons de Bernissart. Des fossiles et des hommes par Pascal Godefroit, paléontologue à l'Institut des Sciences naturelles. Le livre grand format de 328 pages contient 216 illustrations. Disponible à l'achat dans notre Museumshop.