Stratégie marine pour une mer du Nord durable et résiliente

Une équipe de chercheurs a évalué de manière approfondie l’état de l’environnement marin de notre mer du Nord belge. Ces conclusions ont été rassemblées dans la stratégie maritime belge révisée. Elle souligne également la nécessité de prendre des mesures pour assurer la santé écologique et la durabilité économique de la zone.

La mer du Nord belge est l’une des mers les plus intensément exploitées au monde. Avec un littoral de 67 kilomètres et une superficie de seulement 3 454 km², elle abrite une biodiversité étonnamment riche et une multitude d'activités économiques telles que le transport maritime, la pêche, l'énergie offshore, l'extraction de sable et le tourisme. Cependant, l’écosystème marin est soumis à la pression de la pollution, du changement climatique et de la surexploitation des ressources naturelles.

La Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) engage tous les États membres de l’UE à élaborer une stratégie marine dans le but d’atteindre un bon état écologique. Tous les six ans, un rapport d’étape sur cette question est soumis à la Commission européenne. En bon état écologique, la mer est saine, propre et productive, et les impacts négatifs des activités humaines sont minimisés.

« Avec la révision de la stratégie marine belge, nous franchissons une étape importante dans la protection et la gestion durable de la mer du Nord », déclare la ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Annelies Verlinden. « Grâce à une combinaison de politiques fondées sur la science, de réglementations strictes et de coopération internationale, nous nous efforçons de créer un écosystème marin résilient qui profite non seulement à notre environnement, mais aussi à notre économie. »

Principales conclusions du rapport

La Stratégie Marine belge 2024 donne un aperçu de l’état actuel de la mer du Nord belge sous toutes ses facettes. Les résultats les plus frappants peuvent être résumés comme suit :

Biodiversité et santé des écosystèmes – Les populations de marsouins communs, d’oiseaux de mer et d’autres espèces marines, comme certaines espèces de poissons, restent vulnérables aux perturbations humaines et aux changement climatique. De plus, la perturbation des fonds marins entraîne une perte d’habitat et le déclin de la faune associée. L’apport excessif de nutriments (azote et phosphore), en grande partie via les rivières, continue de provoquer des proliférations d’algues saisonnières, perturbant les écosystèmes. De nouvelles espèces exotiques envahissantes sont également encore découvertes. Il y a cependant aussi des évolutions positives. De cette manière, l’expansion des aires marines protégées contribue à la conservation et à la restauration des écosystèmes marins.

Pollution chimique – Bien que les concentrations de nombreux polluants diminuent, le mercure, le tributylétain, les HAP et les PCB, entre autres, demeurent de graves menaces pour l’écosystème marin. Bien que la pollution pétrolière ait diminué à un point tel qu’elle ne se produit presque plus, le risque d’accidents pouvant entraîner une pollution pétrolière reste élevé en raison de l’augmentation du trafic maritime. L’installation de nouvelles infrastructures en mer (comme les parcs éoliens) est donc un sujet de préoccupation, notamment parce qu’elle entraîne une augmentation du trafic maritime. Les rejets de substances nocives autres que le pétrole par les navires ne diminuent pas et demeurent un sujet de préoccupation.

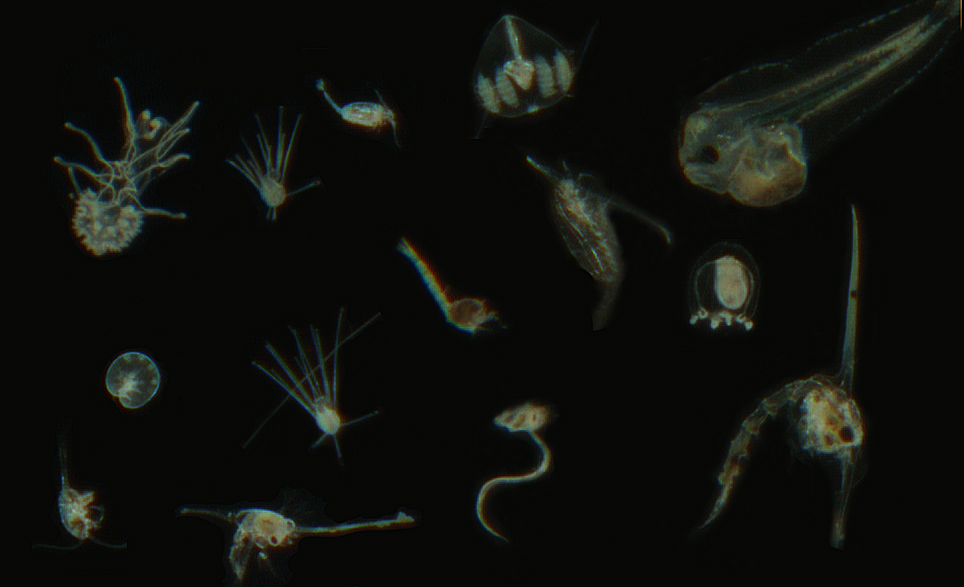

Changement climatique et acidification des océans – Les températures moyennes de la surface de la mer continuent d’augmenter, ce qui a un impact sur les écosystèmes marins et la répartition des espèces. De plus, l’absorption du gaz à effet de serre CO₂, dont les émissions mondiales continuent d’augmenter, conduit à l’acidification des océans. Cela met en danger la croissance et la survie des organismes calcaires tels que les coquillages et le plancton. Les phénomènes météorologiques extrêmes et l’élévation du niveau de la mer accroissent également la vulnérabilité des zones côtières et de leurs écosystèmes.

Déchets marins et bruit sous-marin – La quantité de déchets plastiques dans la mer du Nord reste un problème persistant, avec des conséquences potentiellement majeures pour les animaux marins et les écosystèmes côtiers. De plus, le bruit sous-marin provenant des activités maritimes et industrielles représente un risque croissant pour les mammifères marins, tels que les marsouins.

Utilisation durable des ressources marines – Bien que la gestion des pêches se soit améliorée, la surpêche demeure un défi pour certaines espèces de poissons commerciales. L’analyse socio-économique, qui fait également partie de la stratégie marine belge révisée, souligne la nécessité d’une exploitation durable des ressources marines pour équilibrer la croissance économique et la protection de l’environnement. De plus, l’énergie éolienne offshore se développe rapidement et joue un rôle important dans la transition énergétique, mais elle a également un impact écologique qui doit être surveillé de près.

Mesures et objectifs politiques

Un avenir durable pour la mer du Nord nécessite une approche globale avec des mesures ciblées pour relever les défis. L’extension et une meilleure protection des aires marines protégées, combinées à une réglementation stricte des activités humaines dans les zones écologiquement vulnérables, sont essentielles. Par ailleurs, la lutte contre la pollution chimique et les déchets plastiques reste une priorité. Ici aussi, des réglementations plus strictes peuvent jouer un rôle, ainsi que des stratégies innovantes de gestion des déchets.

La gestion du bruit sous-marin mérite également une attention particulière, avec de nouvelles technologies et politiques visant à réduire la pollution sonore provenant du transport maritime et de l’industrie offshore. Les pratiques de pêche durables restent cruciales, non seulement par le biais de quotas de capture, mais aussi par des restrictions spatiales qui contribuent à protéger les stocks de poissons. En outre, il est nécessaire de renforcer l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, en menant des recherches sur l’impact et en prenant des mesures pour en limiter les conséquences.

Enfin, la recherche structurelle et le suivi restent d’une grande importance pour tous les aspects couverts par la mise en œuvre belge de la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin. C’est seulement de cette manière que les mesures politiques pourront être en permanence alignées sur les connaissances scientifiques les plus récentes et que des normes environnementales pourront être établies pour les nouvelles formes de perturbations d’origine humaine, telles que les nouvelles infrastructures et les nouveaux polluants.

La collaboration porte ses fruits

Étant donné que les écosystèmes marins, la répartition des espèces et les impacts humains dépassent les compétences nationales, la protection et la gestion durable de la mer du Nord nécessitent une approche intégrée et transfrontalière. La Belgique collabore également étroitement avec les pays voisins à cette fin, non seulement en termes de politique (formulation d’objectifs et de mesures) mais aussi dans la définition du bon état écologique et l’évaluation de la situation actuelle par rapport aux objectifs environnementaux fixés. Le nouveau rapport s’appuie donc non seulement sur des évaluations nationales, mais également sur des évaluations réalisées dans un contexte international, comme le Bilan de Santé de l’OSPAR et les évaluations des stocks de poissons réalisées par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM).

La réussite de la gestion marine dépend également des politiques mises en œuvre dans d’autres domaines. Il est donc crucial de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui continuent d’augmenter, pour mettre un terme aux effets négatifs du changement climatique sur l’environnement marin. Le problème de l’apport excessif de nutriments par les rivières ne peut être résolu sans une coordination adéquate avec la politique de l’azote sur les terres, et donc aussi avec la politique agricole. En outre, la politique commune de la pêche revêt également une grande importance, non seulement pour la gestion durable des espèces exploitées commercialement (poissons, coquillages et crustacés), mais également pour la protection des fonds marins contre la pêche qui perturbe les fonds marins.

En outre, le secteur public joue un rôle crucial : les décideurs politiques, les scientifiques, les entreprises et les citoyens sont encouragés à contribuer à la protection de notre mer du Nord. Des initiatives telles que les partenariats public-privé et les campagnes éducatives joueront un rôle de plus en plus important dans la sensibilisation à l’environnement.

Pour plus d’informations et le rapport complet, visitez le site web belge de la DCSMM.

Le service Milieu Marin (Direction Générale Environnement) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement coordonne la mise en œuvre de la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin pour la Belgique. L'Institut des Sciences Naturelles (service scientifique UGMM) est chargé de coordonner le suivi et l'évaluation de l'état et travaille en étroite collaboration avec différents services gouvernementaux et instituts de recherche : l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation (ILVO), l'Institut de Recherche pour la Nature et la Forêt (INBO), l'Institut flamand de la Mer (VLIZ) et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). Le Service Plateau Continental du Service Public Fédéral Economie et le Groupe de Recherche en Biologie Marine de l'Université de Gand ont également fourni des données pour l'évaluation.